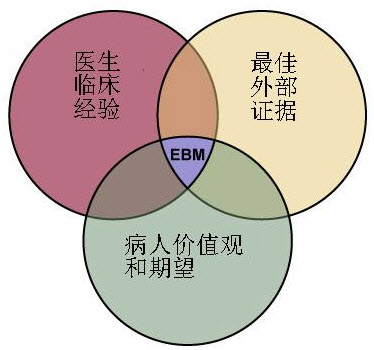

2018年还剩下不到一周的时间里,我们知道了权健的天大骗局,也深深地为小周洋所惋惜。此外,那些被坑惨的权健信徒们似乎更加可悲,倘若他们略懂一点医学,更准确地说是循证医学,也许就不会轻易相信那些洗脑的鬼话了。

所谓循证医学(evidence-based medicine, EBM),就是指医生凭借自己的临床经验、结合现有的最优医学证据、在尊重病人价值的基础上,给病人提供最佳的治疗方案[1]。这句话读完也不过十几秒钟,实际上却是由一大批医生经过数十年的探索换来的。其中最有勇气的,莫过于苏格兰医生Archie Cochrane。

二战期间,Cochrane作为英国皇家陆军医疗队队长,随军奔赴希腊战场。不幸的是,Cochrane在克里特岛被德军俘虏了。他就这样在1941-1945年间做了德军集中营里的战俘。幸运的是,Cochrane凭借自己流利的德语,成为了集中营中的首席医疗官。不过这个听上去还不错的头衔除了能让他可以随意开展治疗外,也没给他带来什么特殊待遇。很长一段时间里,Cochrane还是跟其他战俘一样,每天只能获得400-500卡路里的食物。长期的营养不良加上恶劣的生存环境,他和狱友们都出现了严重的水肿,有些人直接从脚踝肿到膝盖[2]。作为一个医生,Cochrane感到自己有必要做些什么。此时,他回想起自己的偶像——苏格兰医生James Lind——曾用富含维生素C的柠檬和酸橙治疗败血症,那么,他们现在出现的水肿会不会也是因为维生素缺乏呢?于是,Cochrane从集中营附近的黑市上买来了富含维生素B的酵母和维生素C,然后随机选择了20个狱友,把他们平均分成了两组。一组每天补充酵母,另一组每天补充维生素C。Cochrane还限制了两组受试者的饮水量并记录了他们排尿的次数[2]。4天以后,Cochrane观察到补充酵母的受试者排出了更多的尿液、踝关节水肿明显消退了,而补充维生素C的受试者水肿状况没有改善。Cochrane喜出望外,详细记录了这次试验的结果并将其展示给德军,成功说服了德军给战俘们提供酵母补充剂,之后,战俘们的水肿发生率大幅下降。Cochrane在几十年之后的文章中回忆这次试验说:这是他第一次、也是最糟糕和最成功的临床试验!的确,Cochrane用这个并不完美的随机对照试验(randomized controlled trials, RCT)成功救助了不少狱友,不得不说是非常成功的临床试验。二战结束后,Cochrane还花了数十年时间,开展了煤矿工人尘肺病与进行性大块纤维化(PMF)关系的研究[1]。这一系列研究因其设计的复杂性、结果的可重复性和随访时间长等特点,受到了医学界的广泛关注。总之,Cochrane的工作让人们意识到了RCT的重要性。然而,光靠RCT就能支撑起循证医学这座大厦了么?当然不是。

循证医学是在一个巨人的推动下才真正走进了临床医生的世界。这个巨人就是美裔加拿大医生——David Sackett。Sackett于1934年出生于美国芝加哥,父亲是个设计师、母亲酷爱藏书。12岁那年,Sackett因为得了脊髓灰质炎在床上躺了几个月[3]。百无聊赖中,Sackett读了大量的书籍,想必他那个时候应该会非常感激酷爱藏书的母亲吧。后来,Sackett到伊利伊诺大学学习了临床医学,原本打算成为一名内科医生,专攻肾脏病。可是,此时他发现有些同行们的医疗决策根本没有科学依据,这让他很苦恼。事情很快有了转机,他先是被调到美国军方刚成立的实验室工作,后来又被调到美国公共卫生部门,在这里Sackett开始接触到流行病学[4]。这时,他便开始思索能不能把流行病学融入到临床医学中去。然而那个时候的流行病学是主张将医生和病人分开的,它不会教医生如何用科学的方法解决病人遇到的问题,而Sackett的想法却与之相反。想要改变潮水的方向,终究没那么容易。Sackett一边工作一边在哈佛大学公共卫生学院攻读流行病学硕士学位。几年以后,Sackett终于遇上了自己的伯乐——John Evans。Evans是加拿大麦克马斯特大学医学院的首任院长,他邀请Sackett一起创建一个与以往不同的医学院,希望Sackett来讲授流行病学和统计学。Evans激情满满地向Sackett描述了医学院的未来,他还谈到了课程设置问题。他讲到,要改变以往的教学方式,不能将流行病学和统计学孤立起来,单独讲授;而是要将其融入到临床教学的每一部分,帮助学生们从临床实践中、从解决病人的实际问题中学到真本事[4]。就这样,1967年,30岁出头的Sackett正式成为了麦克马斯特大学医学院临床流行病学系主任。两年以后,他的第一批学生入学了,带着些许忐忑,Sackett亲自教授学生们怎样将流行病学和统计学的方法用到临床实践中。在Sackett和同事们的努力下,麦克马斯特大学的临床流行病学做得是风生水起。

一件事情如果仅仅是局限在某个小圈子,那总归算不上大事业。于是,从80年代开始,Sackett跟同事一起撰写了一系列文章,他们称之为“评读文献(critical appraisal)”,向医生们传授阅读文献的新方法[5]。Sackett认为,不仅要教授医生们理解文献的方法,还要教授医生将最新的研究成果应用于临床实践中。1990年,Sackett的学生兼同事Gordon Guyatt提出了“科学医学(scientific medicine)”的术语,用它来描述麦克马斯特大学床边教学的新方法。不过这个叫法很不受欢迎,因为它似乎是在暗示当时的许多临床决策是不科学的[5]。后来,Guyatt又换了一种说法——循证医学(evidence-based medicine,EBM),这个创造性的术语最早出现在1991年的一篇社论文章中[6]。第二年,Guyatt又在JAMA上发表了一篇名为《循证医学:医学教学的新方法》的文章[7],这篇文章迅速引起了世界医学界的注意,循证医学终于从麦克马斯特大学走上了世界的大舞台。而Sackett这个巨人又做了一件颇具影响力的事情,1994年,他来到牛津大学建立了循证医学中心,将循证医学传播到了大西洋彼岸[5]。此外,Sackett还担任了科克伦协作网(Cochrane Collaboration)指导小组的第一任主席。科克伦协作网是由英国医生Ian Chalmers等人发起的国际协作组织,旨在整理和总结临床试验证据,为医疗从业人员提供科学依据,以便做出明智的医疗决策[1]。而取名Cochrane当然是在纪念我们前面说到的苏格兰医生Archie Cochrane。目前,科克伦协作网已经汇集了来自130多个国家的37000多名合作者,他们致力于系统评价。他们不光关注随机对照试验,也关注针对干预效果的观察性研究、预后试验和诊断模型[8]。可以说,科克伦协作网代表了循证医学的成果,当然这不是循证医学的唯一成果。经过20多年的实践,循证医学已经在不断的质疑声中走得越来越坚定。

2017年,Guyatt在《柳叶刀》杂志上发表了一篇文章[8],系统回顾了循证医学过去20多年的发展,并给出了循证医学的三个重要原则。

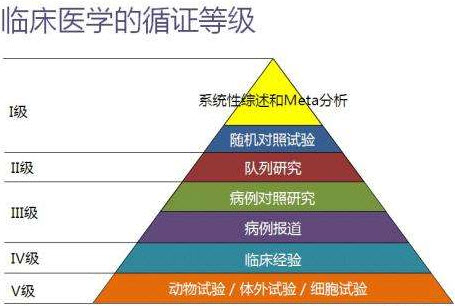

第一个原则:证据的质量越高,对诊断、预后和健康干预措施效果的评估就越接近事实。一开始,RCT被看作是证据的最高等级,随着循证医学的发展,更加科学的证据质量分级系统出现了,其中认可度最高的就是GRADE(Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation)证据质量分级系统。它于2004年被首次被提出,随后被100多个组织采用,为评估证据质量提供指导。

第二个原则:健康声明应该建立在总结现有最佳证据的系统评价基础上。需要注意的一点是,系统评价是总结证据的一种方式,它不仅能总结随机对照试验,还能总结队列研究、病例对照研究,甚至是病例报告。

第三个原则也:病人的自主权。过去20多年,医学文化发生变迁,病人越来越受到重视,这与循证医学的第三个原则也是不谋而合的:越来越强调病人的自主权、强调病人在重大医疗决策中的优先权。当然,这个原则也给医生们带来了挑战:如何有效地与病人沟通成为了医患共同决策的关键。任何一个新生事物总免不了遭到质疑,循证医学也是如此。关于循证医学的质疑,主要集中在以下几点:一是严格遵守证据等级金字塔的做法太过于狭隘和简单。对于这一批评,循证医学用了将近15年的时间才做出了回应——GRADE证据质量分级系统。第二个质疑则是认为循证医学在鼓励公式化的“菜谱”医学,让医学决策变得机械化,忽视了医学人文和医疗护理的个性化。不过,这种批评是站不住脚的,因为循证医学的三个要素之一就是病人价值。还有一种质疑表现在批评循证医学提倡的是基于规则的推理,而非直觉的、经验性的思维,即忽略了经验。然而,这种指责其实也是对循证医学的误解,因为循证医学本来就将医生的临床经验考虑在内。而关于循证医学的未来,Guyatt是这样展望的:他认为要关注那些没有发表甚至被压制发表的研究结果,而这一问题的解决需要更专业的研究团队以及多样化的传播方式(比如社交媒体、电子病历)来实现。他还认为要给临床医生提供更加有效的工具,让医生和病人的共同决策变得更为切实有效。

虽然我们不是临床医生,但在即将过去的2018年,我们就见证了诸如某药酒、某鞋垫的天大骗局,江湖如此险恶,懂一点循证医学自保为妙呀!

参考资料:

[1] Shah H M, Chung K C. Archie Cochrane and his vision for evidence-based medicine[J]. Plastic and reconstructive surgery, 2009, 124(3): 982.

[2] Stavrou A, Challoumas D, Dimitrakakis G. Archibald Cochrane (1909–1988): the father of evidence-based medicine[J]. Interactive cardiovascular and thoracic surgery, 2013, 18(1): 121-124.

[3]https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/health/david-sackett-the-father-of-evidence-based-medicine/article24607930/

[4] Smith R. David Sackett[J]. BMJ : British Medical Journal,2015, 350: h2639.

[5] ur R L, Dahm P. History of evidence-based medicine[J]. Indian journal of urology: IJU: journal of the Urological Society of India, 2011, 27(4): 487.

[6] Guyatt G H. Evidence-based medicine[J]. ACP Journal Club, 1991, 114(2): A16-A16.

[7] Guyatt G, Cairns J, Churchill D, et al. Evidence-based medicine: a new approach to teaching the practice of medicine[J]. Jama, 1992, 268(17): 2420-2425.

[8] Djulbegovic B, Guyatt G H. Progress in evidence-based medicine: a quarter century on[J]. The Lancet, 2017, 390(10092): 415-423