全球抗击新冠疫情已满一年时间,各国已经在不久前开启新冠疫苗接种工作,数千万人已经接种了不同研发团队开发的新冠疫苗。疫苗的效果如何还有待观察,但实际上,抵抗病毒造成的传染病,还有一种方法,叫做“噬菌体疗法”。

噬菌体疗法曾经被嘲笑是苏联的伪科学,但作为一种可能解决抗生素耐药性的方法,如今引起了越来越多的关注。

埃斯特班·迪亚兹(化名)是一位囊肿性纤维化(cystic fibrosis)患者。三年前,在与该疾病斗争多年之后,医生建议他加入肺移植的名单。这是一种常见的遗传疾病,会导致肺部和胰腺分泌过多黏液,使患者极易受到细菌感染。在这个病例中,这位47岁的法国人从小服用的抗生素已经对由铜绿假单胞菌(Pseudomonas aergonisa,又称绿脓杆菌)引起的持续感染不再有效。这种细菌现在已被归类为超级细菌。

迪亚兹没有等待肺移植,而是前往黑海沿岸的格鲁吉亚,接受噬菌体疗法(phage therapy)。在这个曾经的苏联加盟共和国,噬菌体疗法在几天内就消除了他的感染,并缓解了困扰他数十年的症状,包括持续疲劳、无休止的咳嗽和呼吸困难等。

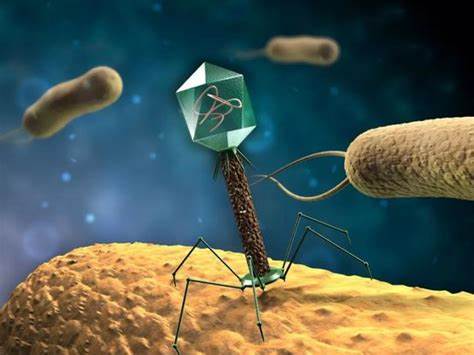

噬菌体是一种天然“捕食”细菌的病毒,能吸附在细菌表面,将遗传物质注入宿主细胞中,进行复制、装配。大多数噬菌体以裂解细胞的方式释放出来,同时杀死宿主细菌。地球上有数以十亿计的噬菌体,在千万年的时间里与细菌共同进化,并控制着它们的数量。

1919年,法裔加拿大微生物学家费利克斯·德赫雷尔(Felix d ‘Herelle)首次使用噬菌体治疗了一个患有严重痢疾的男孩,他也成为噬菌体疗法的先驱。然而,青霉素在1928年被发现,并在随后20世纪40年代开始了商业生产,抗生素的时代就此拉开序幕,并有效地取代了噬菌体疗法。

如果不是费利克斯·德赫雷尔与乔治·埃利亚瓦(George Eliava)的合作,噬菌体的治疗作用可能就会被遗忘。当时埃利亚瓦还是一位年轻的格鲁吉亚科学家,他曾于1923年前往法国,希望学习疫苗的开发。然而,在巴黎巴斯德研究所会见了德赫雷尔之后,他把注意力转向了噬菌体。

回到格鲁吉亚后,埃利亚瓦又邀请德赫雷尔前来第比利斯(格鲁吉亚首都),在他的帮助下建立了世界上第一个专门研究噬菌体的研究所和治疗中心。当时格鲁吉亚刚刚加入苏联。如今,埃利亚瓦研究所已成为世界上规模最大的噬菌体研究机构。不幸的是,埃利亚瓦于1937年被秘密逮捕并处决。不过,在西方世界搁置噬菌体疗法多年后,苏联仍在为埃利亚瓦创立的研究所提供资助,以研究和开发治疗性噬菌体。

在苏联时期,噬菌体疗法是标准卫生保健系统的一部分,根据病人的健康状况和感染类型,医生会决定是使用噬菌体还是抗生素,或者两者兼用。在苏联解体后的几年中,埃利亚瓦研究所遭遇了严重困难。一些研究人员甚至将噬菌体培养基储存在自己家中,以保留它们的活性。不过,研究所并没有一蹶不振,它很快就让世界重新认识噬菌体疗法的潜力。

人们花了很长时间才相信噬菌体可以用于治疗,但最终是抗生素耐药性使人们感到寻找替代品的必要性。20世纪90年代末,埃利亚瓦研究所开始在国际上展示其工作成果,但遇到了巨大的挑战。到2001年,在蒙特利尔的一次会议后不久,研究所接收了第一位外国病人。这是一位患有骨髓炎的加拿大人,抗生素已经无法治愈这种细菌感染疾病。噬菌体疗法发挥了作用。在随后一系列新闻报道的影响下,更多的国际患者开始来到埃利亚瓦研究所。

世界卫生组织(WHO)将抗菌素耐药性(antimicrobial resistance,简称AMR)称为一场全球性的健康危机,预计到2050年将有多达3000万人受到影响。对于迪亚兹这样的囊肿性纤维化患者,终生服用抗生素药物必然会导致抗生素耐药性。

迪亚兹说:“从我7岁到17岁……每三个月,我就会被两种不同的抗生素有计划地‘狂轰滥炸’——这就是那时候的治疗方案。”30多岁时,他又出现了慢性耳鸣,这是长期服用氨基糖苷类抗生素的副作用。氨基糖苷类抗生素是治疗假单胞菌感染最常用的抗生素家族。到40多岁时,抗生素耐药性开始出现,按照法国医生的建议,双肺移植是迪亚兹延长生命的唯一选择。

就在此时,迪亚兹在法国一个电视频道上看到了一部关于埃利亚瓦研究所噬菌体疗法的纪录片,他马上预订了一趟前往格鲁吉亚的旅行。后来他说:“到治疗的第四天,就好像有人把我的病治好了。这么多年来我第一次能在夜里睡个安稳觉。我几乎能感觉到氧气穿过我的肺部。太不可思议了!”

在第一次治疗之后,迪亚兹定期前往第比利斯,储存口服剂量的噬菌体制剂,以控制后续的感染。2020年3月,他的噬菌体制剂用完了,而当时格鲁吉亚关闭了边境,以应对新型冠状病毒的传播。旅行限制一放松,迪亚兹就回到第比利斯接受新一轮治疗,他表示,这次治疗立即缓解了他在此期间一直咳嗽的症状。

不过,接受噬菌体治疗还需要面对其他的复杂因素。迪亚兹担心,如果他被发现曾前往格鲁吉亚接受治疗,特别是在新冠大流行期间,他可能会失去医疗保险。他的私人医生和法国一家领先的囊肿性纤维化互助组织也多次告诫像他这样的患者,不要使用噬菌体进行治疗,因为该疗法在西方国家尚未获准使用。

然而,这并没有阻止数以百计的外国患者前往格鲁吉亚寻求噬菌体治疗,一些小众医疗旅游机构也迎合了他们的需求。自2016年以来,法国人阿兰·拉维特和他的格鲁吉亚妻子Irma Jejeia一直通过他们的中介机构“Caucasus Healing”帮助像迪亚兹这样的患者。他们的大部分客户都是法国人。尽管有少数人公开对媒体谈论他们的噬菌体治疗,但拉维特表示,患有囊肿性纤维化等慢性疾病的患者宁愿匿名,因为他们与家乡的医生基本都建立了复杂的终身关系。

拉维特说:“去国外治疗并不违法,但许多和我们合作过的囊肿性纤维化患者担心会冒犯他们从小就见过的肺病医生,而大多数医生对噬菌体疗法一无所知,所以他们总是建议不要使用。”此外,法国伤残抚恤金制度的一项条款规定,患者从疾病中康复后就应该寻找工作,这使得慢性病患者很难报告其症状的改善情况。“噬菌体疗法不能治愈他们,但有助于缓解他们的病情,”拉维特补充道。

在苏联时期,数以百万计的人接受了噬菌体治疗,现在埃利亚瓦研究所每年继续接收并成功治疗数百名国际患者。但在西方,科学家恢复对噬菌体疗法的研究并进行临床试验,以规范其作为治疗手段的应用,至今不过20多年。

Phagoburn计划是由法国领导的一项大型跨国噬菌体疗法多中心临床研究计划,旨在对受感染的烧伤伤口进行噬菌体治疗,并遵循严格的医学准则。该计划获得了欧盟委员会380万欧元的大力资助,实施时间为2013年至2017年,但由于未能招募到足够的试验对象,以及制备噬菌体的稳定性问题等原因提前终止。此外,按照良好生产管理规范(GMP)要求生产噬菌体就花费了两年时间和大量的项目预算。尽管试验证明噬菌体确实有助于减少患者的部分细菌感染,但治疗速度比标准疗法要慢得多。

噬菌体疗法的支持者对此十分失望,包括埃利亚瓦研究所的研究人员。库塔婕拉泽说:“这不仅仅是一个试验的失败……它影响了整个概念。”她认为,试验中噬菌体的类型、规定的剂量和应用方法并不适用于患者的感染,“很难用标准的经典方式进行试验。这不是一个化学公式。”

噬菌体必须与它们感染的细菌相匹配,才能达到最有效的效果。这些药物制剂还必须定期更新,这使得它们更难满足西方为传统抗菌剂设计的既定指南。

埃利亚瓦研究所的所长姆齐亚·库塔婕拉泽表示,噬菌体在苏联是一种标准的医学疗法

阿兰·杜布兰奇是法国噬菌体疗法的主要倡导者之一,他经常把病人转到格鲁吉亚的埃利亚瓦研究所。对他来说,Phagoburn计划的结果使得像迪亚兹这样的患者更难公开谈论噬菌体疗法的效果。

杜布兰奇说:“主要的障碍似乎在于能否生产出让(法国)卫生当局满意的噬菌体悬液。”他补充说,Phagoburn研究中使用的噬菌体浓度也被降低,以符合药品生产指南的安全标准。多个关于该计划缺陷的案例研究都指出了这一事实。

尽管Phagoburn计划遭遇了挫折,但它在拯救美国人汤姆·帕特森和英国囊肿性纤维化患者伊莎贝尔·卡内尔-霍德韦的生命中所起的作用却被广泛报道。在这两个例子中,噬菌体都是特别制备的,并都是在同情用药的情况下使用,这一条款允许使用试验药物作为最后的治疗手段。

而即便包括英国、法国和美国在内的一些发达国家现在允许在个例治疗中以同情用药的方式使用噬菌体,杜布兰奇依旧认为,这会让许多人得不到他们迫切需要的治疗。他说:“等到患者的生命达到危险阶段,我们才被授权(用噬菌体治疗)他们的疾病,这有点太荒谬了。”

在发达国家中,比利时正走在这一领域的前沿,率先批准将噬菌体作为官方制剂或由合格药剂师根据医生处方配制的个性化药物使用。“在比利时,我们花了许多年时间与监管机构讨论,但这是一个错误,”布鲁塞尔的阿斯特丽德女王军事医院(QAMH)的研究主任让·保罗-皮尔内(Jean Paul-Pirnay)说,“监管机构喜欢噬菌体疗法,但他们没有权力也没有义务去改变或曲解规定。直到公共卫生部长正式要求他们帮助我们,情况才开始好转。”

保罗-皮尔内撰写了一篇论文,概述了对比利时“噬菌体治疗药物框架”(Magistral Phage Medicine Framework)的建议,包括建立管理系统,以创建经过试验和认证的个性化噬菌体药物种子库。他表示,目前有一些计划正在尝试将这一方案纳入《欧洲药典》(欧洲药品质量检测的唯一指导文献)或泛欧盟监管噬菌体使用的总体方案当中,但新冠疫情减缓了相关进展。

有了这些进展,保罗-皮尔内相信个性化噬菌体疗法在世界范围内成为标准治疗方案只是时间问题。他在半是科学论文,半是科幻情节的《2035年的噬菌体疗法》(Phage Therapy in the Year 2035)一文中描绘了一个惨淡的未来,特征是“人口过剩、重大生态系统破坏、全球变暖和排外”,而人类对抗疾病的主要方式是通过人工智能来寻找合适的噬菌体。

然而,对于现在生病的人而言,2035年还是太遥远了。目前,每年约有70万人死于抗生素耐药性感染。保罗-皮尔内表示,他在论文中插入未来寓言其实是为了强调解决问题的紧迫性。尽管世界卫生组织一再强调需要优先考虑抗生素的替代品,但从未正式提到噬菌体疗法的潜力。研究噬菌体的科学家也希望世卫组织能提供更多的资金,以便对用于治疗的噬菌体进行更多的临床研究和试验。

除了监管方面的挑战,由于目前用于治疗的天然噬菌体是生物产品,因此也无法申请专利。这意味着,大多数制药公司都会避免为开发噬菌体医药产品的研究提供资金。而随着时间的推移,细菌也会对噬菌体产生抗性,这是目前噬菌体研究人员和医生都在设法回避的一个问题。他们的方法是从自然界数十亿个可用的样本中分离出新的噬菌体,或者在实验室中“训练”噬菌体,以开发攻击细菌的新途径。

后一种方法实际上是一个共同进化的过程,在自然界中已经持续了千万年的时间。在近年的研究中,科学家发现了一种名为“Crispr-Cas”的防御免疫系统,细菌以此来对抗噬菌体。这为研究如何对抗潜在的噬菌体抗性提供了更多的线索。

目前,美国等一些国家的实验室正在研究基因工程的噬菌体,并试图提取裂解酶。裂解酶是噬菌体用来杀死细菌的活性物质。这些研究引起了制药巨头的兴趣,因为他们可以为此申请专利。2019年,强生公司与Locus Bioscience公司签署了一份2000万美元的初始协议,希望研究和开发基于Crispr-Cas3的增强型噬菌体,破坏细菌演化出来的防御机制。

在前所未有的噬菌体研究热潮中,埃利亚瓦研究所沉稳的工作正慢慢被忽视,但他们对当前的全球噬菌体讨论有着不可否认的贡献。保罗-皮尔内说:“埃利亚瓦研究所应该为他们之前所做的,以及仍然在做的工作得到更多的赞扬。”

尽管包括英国、法国和美国在内的一些发达国家现在允许在个例治疗中以同情用药的方式使用噬菌体,但这可能会让许多人得不到迫切需要的治疗

由于西方针对噬菌体的临床试验太少,而且彼此相距甚远,因此埃利亚瓦研究所开始在网上分享他们的病例研究。库塔婕拉泽希望这能帮助其他研究者把目光集中在更重要的问题上。“在我看来,应该有更多的合作,”她说,“我们已经在研究和记录的细节上投入了大量时间和资金。”

该研究所目前正在与瑞士辉凌制药集团(Ferring)和美国Intralytix公司合作,研究和开发用于治疗女性生殖健康疾病的噬菌体。他们也参与了欧盟资助的一个与噬菌体治疗儿童哮喘有关的研究。

直到现在,埃利亚瓦研究所仍然是世界上为数不多的能让病人接受噬菌体治疗的治疗中心之一。他们还在最近开始提供在线咨询服务,帮助因新冠疫情而无法前往格鲁吉亚的患者。此外,该研究所还在努力更新生产设备,希望能满足GMP标准——这对经常资金紧张的研究所来说是一项很有挑战性的任务,但库塔婕拉泽认为这将最终有助于缓解他们向其他国家出口噬菌体制剂的问题。

而对迪亚兹这样的病人来说,这是一个理想的解决方案。在目前的管理措施下,他更愿意前往第比利斯,亲自将新的噬菌体带回法国。此前当他试图以邮寄方式获得噬菌体药物时,就曾被海关拦截并销毁。“噬菌体疗法还不能成为现成的治疗手段,这是现代医学最大的丑闻,”迪亚兹说道。